(Foto: Schildkrötenhilfe Witten e.V.)

Moderne Haltung ersetzt Althergebrachtes

Obwohl Schildkröten mit über 360 Arten zur größten Tiergruppe im Tierreich gehören, sind noch längst nicht alle Geheimnisse dieser urzeitlichen Tiere offengelegt. Dennoch gibt es viele wichtige Erkenntnisse über ihre Grundbedürfnisse.

Schildkröten sind Urzeit-Wesen – aber unsere Haltungsmethoden müssen nicht uralt bleiben.

Sie ertragen vieles still – auch jahrzehntealte Irrtümer in der Haltung.

Manche stammen aus längst vergangener Zeit, andere werden leider noch immer weitergegeben.

Doch das Wissen um eine moderne Schildkrötenhaltung entwickelt sich weiter – und mit ihm die Verantwortung, es richtig einzusetzen.

Hier soll mit einigen veralteten Praktiken aufgeräumt werden.

Loch im Panzer

Der Panzer einer Schildkröte ist zum Beispiel so empfindlich wie unser Schienbein. Die Praxis, in die Marginal-Schilde Löcher zu bohren, wie es früher Usus war, um die Tiere zum Schutz vor Entlaufen „anzuleinen“, erscheint daraufhin in geradezu barbarischem neuen Licht. Häufig trifft man solche Tiere nach ihrem Martyrium nun in artgerechter Haltung an. Gelegentlich wachsen die Löcher über die Jahrzehnte heraus oder sogar wieder zu. Es versteht sich von selbst, dass man der Schildkröte ein ausbruchsicheres Freigehege zur Verfügung stellt.

Kalthaltung

Viele Praktiken in der Haltung sind längst überholt. Dennoch ist der Wissensstand inzwischen deutlich erhöht und macht den Weg frei für eine moderne Warmhaltung. Kalthaltung ohne Wärmequellen ist schädlich für Europäische Landschildkröten aus dem Mittelmeerraum, die in der Aktivitätsphase immer einen Bereich benötigen, in dem sie sich auf ihre Vorzugstemperatur von 35 Grad bringen können. Haben sie diese Möglichkeit nicht, leiden ihre Organe darunter, da der Stoffwechsel nur auf Sparflamme laufen kann. Organschäden und schwere Krankheiten wie Gicht, Leber- und Nierenversagen führen zu einem langsamen, schmerzhaften Tod. Man braucht sich nur Klimadaten der Ursprungshabitate anzusehen, um zu verstehen, dass die Tiere ohne Frühbeet mit Heizung in unseren Breiten nicht existieren können. Unser Klima ist im Vergleich zu kalt und nass, die Sonnenscheindauer zu kurz und die Strahlungsintensität zu schwach. Diesen Umstand kompensieren wir in der modernen artgerechten Haltung durch Warmhaltung in hochwertigen Frühbeeten, die mit Technik, also Heizung und Sonnenplatz, ausgestattet sind. Dazu würde ich empfehlen, im Taschendinos Handbuch Technik nachzulesen, wie genau das Klima im Habitat aussieht, und wie wir es im Frühbeet simulieren können.

Futterentzug und Leerbaden vor der Starre

Weitere Punkte, die nicht mit moderner artgerechter Haltung vereinbar sind, sind Futterentzug und Leerbaden in Vorbereitung der Kältestarre. Wir senken in der artgerechten Haltung allmählich ab Ende Oktober über mehrere Wochen die Grundtemperatur im Frühbeet ab und verkürzen die Sonnenstunden. Sobald es weniger als 150 Sonnenstunden im Monat gibt, wird den Schildkröten wie im Habitat signalisiert, dass die Saison zu Ende geht. Sie suchen dann vermehrt ihre Badeschalen auf, setzen große Mengen an Urat und Kot ab, und stellen das Fressen selbständig ein. Ein Futterentzug und Zwangsbaden, wie man es früher praktiziert hat, ist somit unnötig. Wichtig ist, bis zuletzt eine warme helle UV-Sonnenlampe mit 35 Grad auf Panzerhöhe anzubieten, bis auch das letzte Tier sich mehrere Tage nicht mehr gesonnt hat.

Die Vorstellung, dass die Schildkröten ihren Darm komplett entleeren müssen, ist ebenfalls überholt. Heute wird sogar davon ausgegangen, dass einem komplett entleerten Darm im Frühjahr nach der Auswinterung die wichtige Darmflora fehlt, was zu Problemen nach der Starre, wie zum Beispiel einer Posthibernalen Anorexie, führen könnte.

Dennoch kann es bei Tieren mit Stoffwechselproblemen sinnvoll sein, die Tiere – in Rücksprache mit dem Reptilientierarzt -gelegentlich in ihre Badeschale im Frühbeet zu setzen. Dasselbe gilt für Schildkröten in Terrarienhaltung, die oft sehr dehydriert sind. Es sollte den Tieren jedoch stets möglich sein, die Badeschale nach Belieben zu verlassen. Dies vermindert den Stressfaktor.

Panzerpflege

Früher war man der Auffassung, dass man den Panzer der Schildkröte mit Ölen oder einer Speckschwarte pflegen müsse, zweifelhafte „Panzerpflege“-Produkte sind sogar heutzutage noch erhältlich.

Skurril mutet die Anleitung des in Tierhandlungen erhältlichen Produktes „Panzerpflege für Landschildkröten“ an:

„Der … Schildkrötenglanz sorgt für eine gepflegte Panzeroberfläche von Landschildkröten. Das Sprödewerden wird verhindert und die Panzeroberfläche erhält ein gepflegtes Aussehen. Das Pflegeprodukt ist ungiftig, jedoch sollte ein Kontakt mit den Augen vermieden werden. Einfache Anwendung: Schildkröte laumwarm baden (ca. 25°C) und gut abtrocknen. Wattebausch mit Schildkrötenglanz tränken und den Panzer dünn damit einreiben.“

Zunächst einmal wird nur auf ärztliches Anraten, beispielsweise bei Stoffwechselproblemen, gebadet. Schildkröten werden logischer Weise auch in der Natur von niemandem eingeölt, sondern liegen höchstens einmal unter mediterranen Duftkräutern versteckt. Dies ist keinesfalls mit einem „Einölen“ gleichzusetzen.

Von dieser Praxis ist nur abzuraten, denn der Schildkrötenpanzer ist wichtig für die gleichmäßige Erwärmung der Schildkröte. Als wechselwarmes Reptil ist die Schildkröte darauf angewiesen, ihre Vorzugstemperatur erreichen zu können.

Ein Einölen kann diesen wichtigen Vorgang erschweren, ebenso wie eine Bemalung und Kennzeichnung. Letztere stehen im Verdacht, Nekrosen des Panzers zu verursachen. Öl fördert zudem den Befall von Pilzen und verstopft die Poren. Die ölige Schicht kann die Sauerstoffversorgung über die Panzerporen behindern und bei einem Sturz in Kombination mit verminderter Durchblutung optimale Bedingungen für anaerobe Keime schaffen, was im schlimmsten Fall zu schwerwiegenden Nekrosen führen kann.

Bereits im Jahr 2000 zeigte Ulrike Eggenschwiler in „Die Schildkröte in der tierärztlichen Praxis“, dass die Zersetzung pflanzlicher Öle auf dem Panzer sowie die verminderte Sauerstoffzufuhr zu entzündlichen Veränderungen an den Wachstumszonen führen können. Die im Buch einsehbare bildliche Dokumentation dieser Schäden unterstreicht die Dringlichkeit, diese Praxis endgültig aufzugeben.

Stattdessen empfiehlt es sich, mediterrane Kräuter wie Lavendel, Salbei oder Rosmarin im Freigehege anzupflanzen. Schildkröten nutzen diese Pflanzen gerne zum Scheuern, wodurch der Panzer auf natürliche Weise gepflegt wird – ganz ohne schädliche Nebenwirkungen.

Schildkröten-Auffangstationen erleben oft, dass Schildkröten abgegeben werden, die jahrzehntelang eingeölt wurden, und dass es sehr schwierig und arbeitsam ist, die alten, dicken Ölschichten auf tierfreundliche Art und Weise zu entfernen.

Dampfaufzucht und Haltung im Terrarium

Früher wurden viele Tiere in Kalthaltung gehalten, und Schlüpflinge wurden die ersten Jahre meist im Terrarium aufgezogen. Oft mussten diese Tiere auch auf die Starre verzichten oder durften -profitmaximierend für Vermehrer- nur in eine verkürzte Starre. Da die Winterstarre immer auch eine Zeit der natürlichen Selektion ist, überlebten so auch Schildkröten, die ansonsten eine normale Winterstarre nicht überlebt hätten. Das gesundheitliche Problem und frühe Ableben dieser „Dampfaufzuchten“ genannten jungen Schildkröten wurde dann bequemerweise an die Neuhalter weitergereicht, wo diese Tiere oft nur kurz überlebten.

Warum nennt man im Terrarium gehaltene Jungtiere eigentlich Dampfaufzuchten?

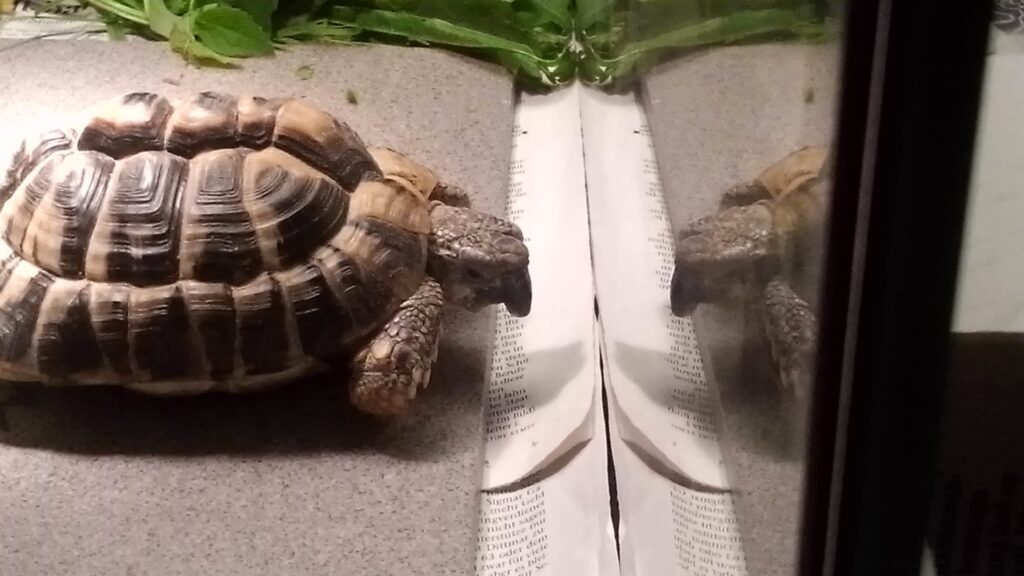

Weil sie dort durch die große Wärme ohne Starre wesentlich schneller wachsen als physiologisch vorgesehen, diese Tiere sind meist zu schwer für ihre Beine und ihr gesamtes Skelett, wodurch ihre Knochen und ihr Panzer ineinandersacken (Rachitis). Ihre zu schnell gewachsenen, großen Organe werden im Panzer eingequetscht und sie neigen von klein auf zu Höckerbildung und Organschäden. Mehr zum Thema Terrarienhaltung kann man hier nachlesen. Als stille Zeugen einer Terrarienhaltung sollen stellvertretend die nachfolgenden Bilder sprechen.

Schmerzunempfindlichkeit

Eine andere widerlegte Theorie ist, dass Schildkröten schmerzunempfindlich seien. Viele Halter suchten selbst bei schweren Verletzungen ihrer Tiere keinen Tierarzt auf, weil die Tiere ja angeblich kein Schmerzempfinden hätten. Diese komplette Fehleinschätzung beruht teilweise auf Ignoranz und auch auf der sprichwörtlichen Duldungsfähigkeit und Resilienz dieser Urzeittiere, die vieles stumm ertragen müssen, bevor sie letztendlich verenden. Reptilientierärzte wissen alles darüber und weisen immer wieder darauf hin, dass Schildkröten schmerzempfindlich sind, auch wenn sie keine für den Menschen hörbaren Schmerzlaute äußern können. Wahrscheinlich würden wesentlich mehr Schildkröten korrekt gehalten, wenn sie es könnten.

Inzwischen weiß man, dass Schildkröten sehr wohl mittels Lautäußerungen kommunizieren, jedoch in einem für uns Menschen nicht wahrnehmbaren, tieffrequenten Bereich.

Schildkröten benötigen genauso wie andere Reptilien bei Unfällen, Operationen und schmerzhaften Erkrankungen eine umfassende Schmerztherapie.

Einfrieren

Damit kommen wir zum Punkt Euthanasie. Früher war man der Auffassung, dass man Schildkröten euthanasieren könne durch Einfrieren in der Tiefkühltruhe. Diese leider noch gelegentlich anzutreffende Praxis wird heute als Verstoß gegen das Tierschutzgesetz angesehen, da die Tiere dabei durch platzende Nervenzellen nicht hinnehmbare, unerträgliche Schmerzen erleiden. Schildkröten müssen als Wirbeltiere und vor allem fühlende Lebewesen auf humane, schmerzfreie Art und Weise vom Reptilientierarzt durch Euthanasie erlöst werden. Die Euthanasie von wechselwarmen Tieren erfordert Expertise und sollte daher möglichst nur vom Facharzt für Reptilien durchgeführt werden.

Haltung als „Haustier“

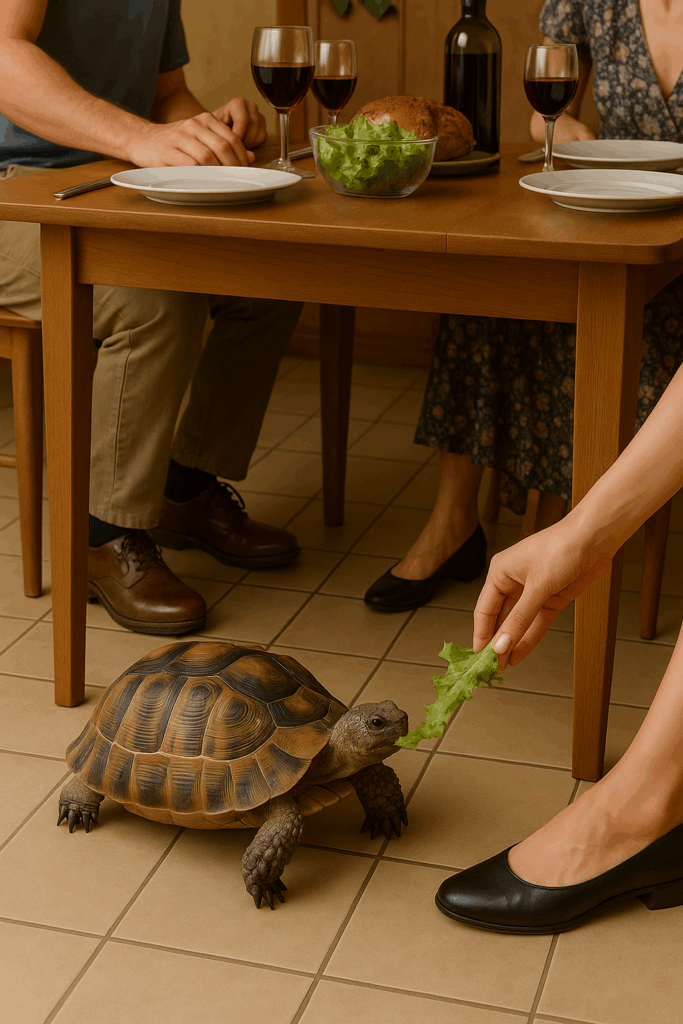

Es mag einem als verantwortungsvoller Halter befremdlich erscheinen, doch trifft man noch immer auf Halter, die ihre Schildkröten frei in der Wohnung herumlaufen lassen, wie einen Hund oder eine Katze.

Zu allem Überfluss werden solche Tiere gelegentlich auch noch von Essensresten ernährt. Eine Starre und UV-Licht kennen solche Tiere in der Regel nicht, oder sie werden mit den falschen Parametern überwintert. Solche Tiere auf eine tiergerechte Haltung umzustellen, ist eine echte Herausforderung. Gesundheitlich sind diese Tiere oft sehr angeschlagen. Wichtige Anforderungen der artgerechten Haltung sind ihnen teilweise jahrzehntelang entgangen. Ihr Panzer ist durch UV- und Kalziummangel meist weich wie ein Brötchen. Knochen sind häufig hauchdünn, und können das Gewicht der Tiere nicht tragen, wodurch die Tiere sich vorwärts „schieben“. In vielen Fällen sind die Gelenke stark geschädigt, durch das ständige Laufen auf ungeeigneten, rutschigen Böden. Krallen und Schnabel werden nicht abgenutzt. Die Leber- und Nierenwerte sind zudem oft katastrophal, weil weder die nötige Vorzugstemperatur gegeben war, noch Wildkräuterernährung. Hinzu kommt verschlimmernd meist noch ein fehlender Zugang zu Wasser.

Falsche Fütterung

Europäische Landschildkröten ernähren sich hauptsächlich von faserreicher, pflanzlicher Kost, also Wildkräutern wie Wegwarte, Löwenzahn, Brennnessel, Distel und Wegerich, ergänzt durch Blätter und Blüten

Werden sie falsch gefüttert, beispielsweise mit Obst oder Gemüse, oder proteinreichem Futter, so drohen viele Risiken, von der massiven Verwurmung durch Fruchtzucker, bis hin zu Leber- und Nierenproblemen. Falsches Futter führt auch zu extremem Wachstum des Schnabels, der normalerweise durch die hartfaserigen Wildkräuter natürlich abgenutzt wird.