Sanfter Übergang zur Ruhephase

So gelingt die weitere Vorbereitung bei Griechischen und Maurischen Landschildkröten

Wenn die Tage kürzer werden und die Sonne an Kraft verliert, beginnt für mediterrane Landschildkröten die wichtigste Phase des Jahres: die Vorbereitung auf die Winterstarre. Ein behutsames Absenken der Temperaturen ist nun entscheidend, damit sich der Organismus der Tiere langsam umstellen kann.

Wichtig: Wenn gerade erst mit der Temperaturabsenkung begonnen wird, beginnt man mit Woche 1.

🌡️ Langzeittrend & Klimadaten

Wir orientieren uns weiterhin an Langzeitwetter- und Klimadaten vom Habitat. Ab Anfang November gibt es einen deutlichen Temperaturabfall. Für uns bedeutet das ein weiteres allmähliches Absenken der Temperaturen.

| Standort | Durchschnitt (°C) | Besonderheiten |

|---|---|---|

| THB Platamonas | 8–14 °C | Deutlicher Temperaturabfall ab Anfang November |

| THH Pollença (Mallorca) | 10–17 °C | Milder, aber ebenfalls kühlere Nächte |

| TGI Marmaris | 11–22 °C | Weiterhin vergleichsweise warm, aber sinkend |

Interpretation:

Die natürlichen Lebensräume zeigen deutlich: Die Ruhephase beginnt. Entsprechend passen wir unsere Haltungsbedingungen an – langsam, kontrolliert und immer mit Blick auf das Verhalten der Tiere.

Griechische Landschildkröten (Testudo hermanni hermanni, Testudo hermanni boettgeri und Testudo marginata)

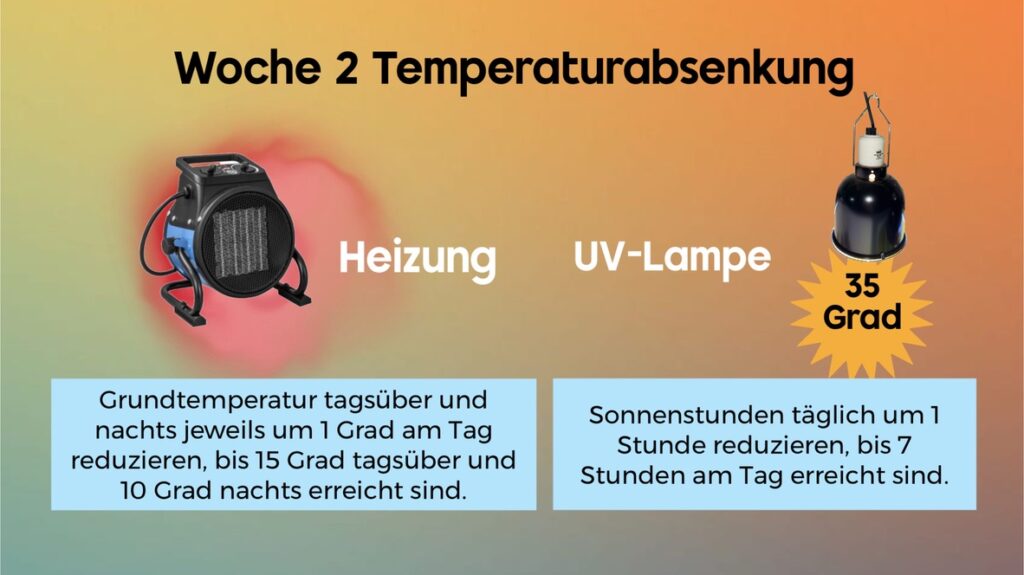

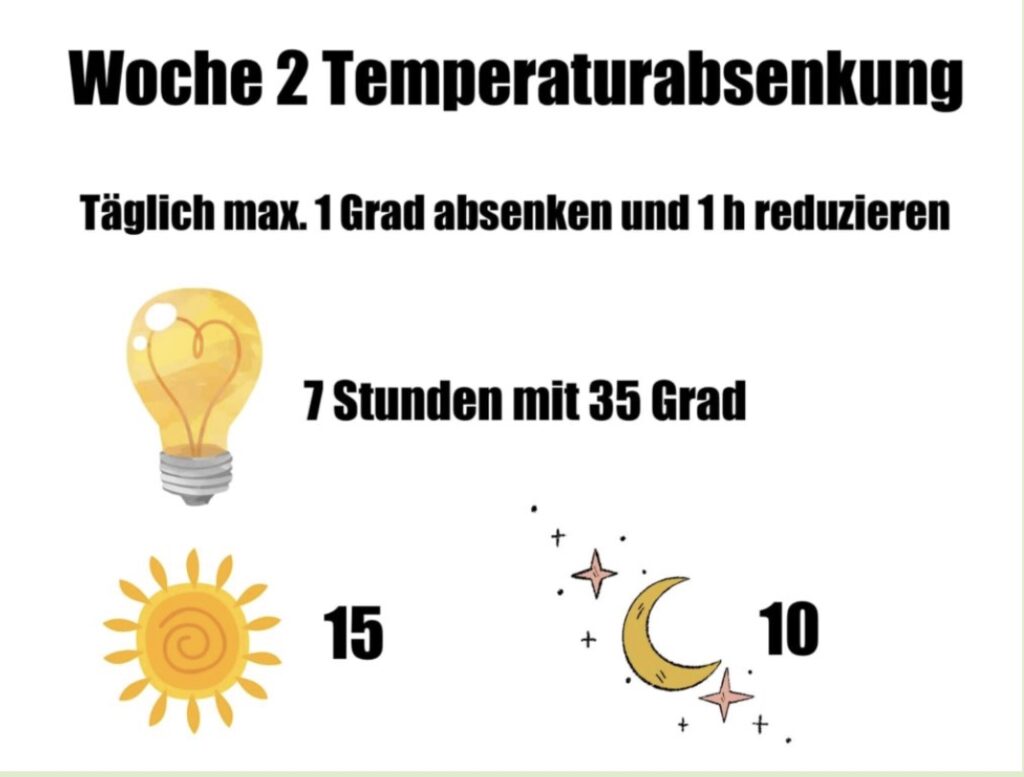

Bei Griechischen Landschildkröten sollte die Umgebungstemperatur mithilfe eines Universalthermostats über mehrere Tage schrittweise gesenkt werden. Nachts liegt das Ziel bei etwa 10 °C, tagsüber bei rund 15 °C. Dabei sollte die Temperatur um nicht mehr als 1 °C pro Tag fallen, um Stress und Stoffwechselprobleme zu vermeiden.

Maurische Landschildkröten (Testudo graeca ibera)

Für Maurische Landschildkröten aus südlichen Herkunftsgebieten kann die Absenkung etwas milder, zum Beispiel wie folgt, ausfallen: Die Nachttemperaturen werden allmählich auf 15 °C, die Tagestemperaturen auf etwa 20 °C reduziert. Auch hier gilt die Faustregel: maximal 1 °C Temperaturabsenkung pro Tag.

Wer die genaue Herkunft seiner Tiere kennt, kann sich idealerweise an Klimatabellen des Ursprungsgebietes orientieren, um den natürlichen Jahresverlauf möglichst exakt nachzubilden.

Licht und Wärme bleiben wichtig

Die Sonnenlampe (UV-Spot) – bleibt in dieser Phase noch täglich 7 Stunden eingeschaltet. Auf Panzerhöhe sollten dabei etwa 35 °C erreicht werden. Diese Wärmequelle ist von großer Bedeutung: Sie ermöglicht es den Tieren, ihren Stoffwechsel bei Bedarf noch zu aktivieren und sich gezielt zurückzuziehen.

Erst am Ende der Vorbereitungsphase, wenn sich alle Tiere über mehrere Tage hinweg vollständig eingegraben und damit in die Starre begeben haben, kann die Lampe endgültig ausgeschaltet werden.

Während dieser Zeit sollten Futter und Wasser weiterhin angeboten werden, bis die Tiere sich am Ende der Temperaturabsenkung komplett zurückgezogen haben.

Baden – nur in Ausnahmefällen

Gesunde Tiere werden in der Vorbereitungszeit nicht gebadet, es sei denn, ein Tierarzt rät dazu.

Eine Ausnahme bilden Terrarientiere, die häufig dehydriert sind: Sie können gelegentlich in ihre Badeschale gesetzt werden, um ihren Flüssigkeitshaushalt zu stabilisieren. Aber auch sie sollten die Möglichkeit zum stressfreien Baden in ihrer Badeschale im Terrarium nutzen dürfen, und selbst die Badedauer bestimmen dürfen.

Kühlschranküberwinterung – sicher und kontrolliert

Für Halterinnen und Halter, die ihre Tiere im Kühlschrank überwintern, beginnt nun die entscheidende Vorbereitungsphase. Es ist die letzte Gelegenheit, einen geeigneten, separaten „Starrekühlschrank“ bereitzustellen.

Der Kühlschrank sollte in einem beheizbaren Raum stehen, in dem die Umgebungstemperatur nicht unter 16 °C fällt. In unbeheizten Garagen, Gartenhäusern oder Kellern arbeitet das Kühlschrankthermostat unzuverlässig – was gefährliche Temperaturschwankungen oder sogar ein Erfrieren der Tiere im Kühlschrank verursachen kann.

Am besten eignet sich ein Vollraumkühlschrank ohne Eisfach oder Gefrierteil. Wichtig ist, dass der Wasserablauf an der Rückseite frei ist, damit sich kein Kondenswasser staut. Sobald Kühlschrank und Boxen vorbereitet sind, folgt das Einfahren des Kühlschranks ohne Tiere auf den gewünschten Temperaturbereich von 4,5-7,5 °C auf allen belegten Ebenen. Gemessen wird hierbei stets hinten in den Boxen unterm Laub und leicht im Substrat.

Die passende Starrebox

Die Schildkröte sollte sich in der Box bequem umdrehen können. Als Substrat eignen sich lockere, gesiebte Erde oder ein spezielles Schildkrötensubstrat, das mindestens drei Panzerhöhen hoch eingefüllt wird. Darüber kommt eine ebenso dicke Schicht trockenes Buchenlaub.

Die Box sollte aus stabilem Kunststoff bestehen und groß genug sein, um nicht an die Kühlschrankwände zu stoßen. Das schützt vor Durchfrieren und verhindert das Eindringen von Tauwasser.

Ein fest schließender Deckel mit eingesetztem Gitter verhindert, dass Tiere bei einem Stromausfall aus der Box klettern können. Außerdem sollten mehrere kleine Löcher an den Seiten und am Boden gebohrt werden, um Staunässe vorzubeugen.

Zur zusätzlichen Isolierung kann man die Box in Noppenfolie oder Alukaschierung einwickeln und an der Rückseite mit Styroporplatten versehen. Dies hilft, Temperaturschwankungen im Kühlschrank auszugleichen und die Bedingungen für eine sichere Winterstarre zu stabilisieren.

Alle Infos rund um die Kühlschrank-Überwinterung findet man im Handbuch Kühlschrank-Überwinterung.

Fazit

Die sorgfältige Vorbereitung auf die Winterstarre ist eine der wichtigsten Pflichten verantwortungsvoller Halter mediterraner Landschildkröten. Wer die Temperaturen langsam anpasst, Licht und Wärme gezielt reduziert und den Überwinterungsort optimal vorbereitet, schafft die Grundlage für eine sichere und gesunde Starre – und damit für einen vitalen Start in die nächste Schildkrötensaison.